Parasites internes de la poule. Qui sont-ils et quels sont les signes d'infestation ?

Quels sont les principaux parasites internes qui affectent les poules ?

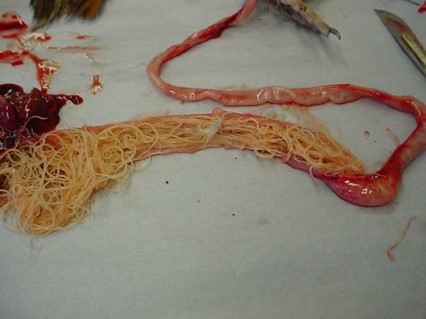

Ascaridia galli : parasites intestinaux les plus courants chez les poules. Le cycle est direct et se déroule sur 30 jours. Les poules ingèrent les œufs de vers présents dans l'environnement, souvent dans la litière contaminée. Une fois ingérés, les œufs éclosent dans l'intestin et les larves traversent les parois intestinales et migrent vers les poumons, puis reviennent dans l'intestin où elles atteignent la maturité et pondent des œufs. Les parasites femelles peuvent atteindre jusqu’à 12 cm de long. Dans l’environnement, les œufs survivent jusqu’à 4 mois dans les conditions idéales d’humidité et le froid. Les mouches peuvent transporter les œufs et les vers de terre jouent un rôle accumulateur.

Lors d'une ascaridiose, une infestation massive peut entraîner

une obstruction intestinale et la mort de l’oiseau - Crédit photo : Minh Huynh, Nacologie©

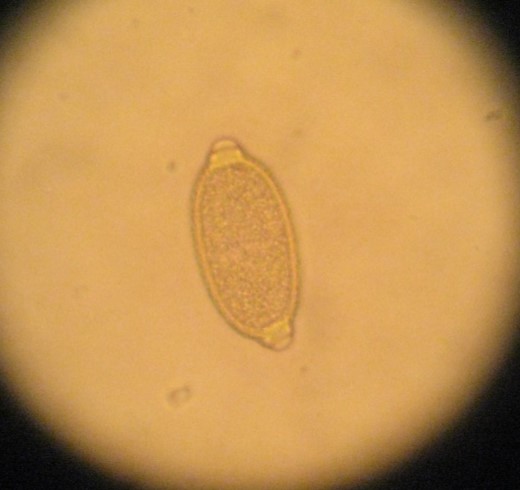

Capillaria : Ces vers, non visibles à l'œil nu, sont préférentiellement localisés dans l’œsophage ou l’estomac, mais peuvent également infester l'intestin et le cæcum des poules. Les poules ingèrent des larves ou des œufs présents dans le sol ou la litière. Après ingestion, les œufs éclosent dans l'intestin. Les larves pénètrent dans les parois intestinales et migrent vers divers organes, y compris le cæcum, où elles atteignent leur maturité. Le cycle est direct.

Œuf de capillaire, caractéristique en forme de citron avec à chaque extrémité

des bouchons polaires plats - Crédit photo : Minh Huynh, Nacologie©

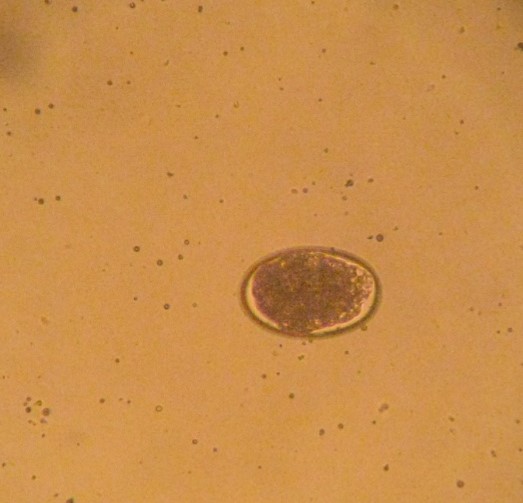

Heterakis gallinarum : Ces vers peuvent être vecteurs d’Histomonas meleagridis, protozoaire de la

maladie dite de la tête noire. Les poules ingèrent les œufs du parasite présents dans la litière contaminée ou via les vers de terre (rôle d’accumulateur). Les œufs ingérés éclosent dans l'intestin puis les larves migrent vers le cæcum où elles se développent en adultes.

Histomonas meleagridis : protozoaire flagellé responsable de la maladie de la tête noire chez les poules. Il est généralement transmis par les vers de type Heterakis gallinarum et cause de graves lésions nécrosantes du foie et des caeca (typhlite nécrosante et pseudomembraneuse). La survie du parasite est limitée dans le milieu extérieur. La maladie se déclare surtout chez le dindon et le paon, la poule est plus résistante.

Histomonas

Ténias et autres cestodes : divers cestodes, dont Davainea proglottina, sont fréquemment fixés dans la muqueuse digestive mais ne sont pas considérés comme pathogènes majeurs chez la poule. Ils ont un cycle de développement indirect, via divers arthropodes et autres invertébrés (escargots, limaces, coléoptères, sauterelles, vers de terre, termites, mouches, ténébrions « scarabées des poulaillers »). Les larves se développent en adultes dans l'intestin de la poule, où elles produisent des segments remplis d'œufs qui sont excrétés dans les fientes.

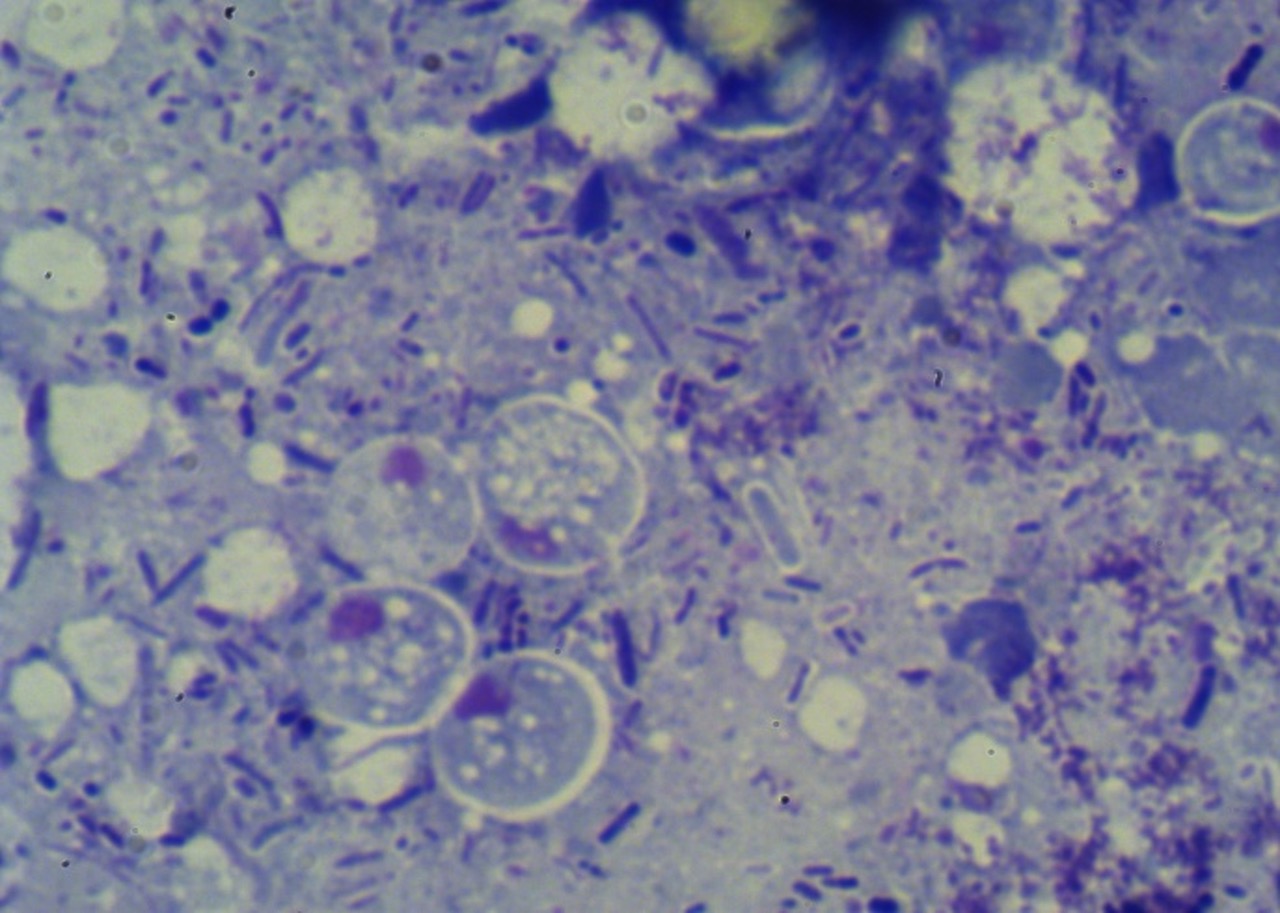

Coccidies : Les coccidies, telles que Eimeria spp., sont des protozoaires qui infectent l'intestin des poules. Elles peuvent causer une coccidiose, une maladie grave qui peut être mortelle si elle n'est pas traitée. Les poules ingèrent des oocystes de coccidies présents dans l'environnement contaminé. Les oocystes éclosent dans l'intestin de la poule, libérant des sporozoïtes qui envahissent les cellules de la muqueuse intestinale.

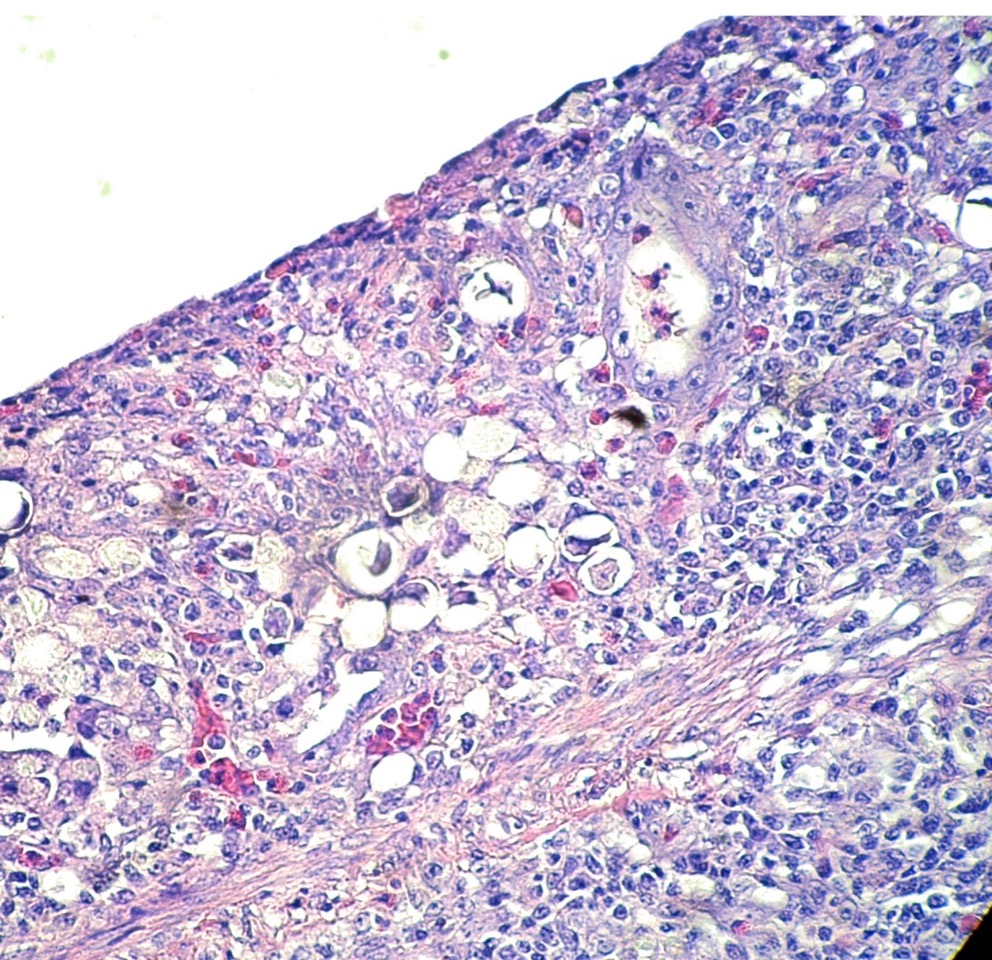

Coupe histologique x40 HE Coccidiose

Syngamus trachea : ce parasite envahit les voies respiratoires des poules, qui ingèrent les larves ou les œufs présents dans l'environnement contaminé. Les larves migrent dans les voies respiratoires, notamment la trachée, où elles se développent en vers adultes et provoquent une trachéite.

Quels sont les signes d'infestation ?

Les signes cliniques d'infestation parasitaire chez les poules peuvent varier selon le type de parasite et la gravité de l'infestation. Les poules infestées peuvent présenter une perte de poids et une diminution de l'appétit. Une baisse de la production d'œufs est souvent observée, accompagnée d'un plumage ébouriffé et d'un aspect général de mauvaise santé. Les fientes peuvent être anormales, avec parfois la présence de diarrhée.

Lors d’ascaridiose, les adultes sont souvent porteurs sains. Les manifestations cliniques sont surtout observées chez les jeunes de 1 à 2 mois fortement infestés : anorexie, amaigrissement, diarrhée intermittente et anémie. En cas d’infestation massive, les poules infestées peuvent montrer des signes tels qu’une perte de poids, une baisse de la production d'œufs et une diarrhée. Une infestation massive peut entraîner une obstruction intestinale et la mort de l’oiseau.

La capillariose se manifeste par une ingluvite (inflammation du jabot, mou, distendu, de contenu liquidien) et parfois de la diarrhée, une faiblesse générale, une perte de poids et des plumes ébouriffées.

L’infestation par Heterakis gallinarum est souvent asymptomatique, ou à l’origine d’apathie et baisse de l’état général, plus rarement de typhlite. Elle contribue à la transmission de l’histomonose.

En cas d’histomonose, la diarrhée est d’aspect nécrotique et de couleur jaune soufre. Les poules montrent également des signes de faiblesse et de léthargie.

Dans le cas de la coccidiose, il est fréquent de voir du sang dans les fientes, une diarrhée sévère, une déshydratation et une mortalité élevée chez les jeunes poules.

L’infestation par Syngamus trachea se manifeste par des signes respiratoires : sifflements, toux et dyspnée.

L'infestation par les cestodes est souvent asymptomatique mais peut entraîner, en cas d’infestation massive, une perte de poids chronique et un amaigrissement, des carences et une sensibilité augmentée aux autres affections. Davainea proglottina peut, dans les cas graves, être à l’origine de péritonites, sinusites et méningites par dispersion dans l’organisme.

Quels sont les traitements en cas d'infestation ?

Lorsqu'une infestation est confirmée, il est possible de traiter rapidement et efficacement les poules affectées, bien que la gamme de médicaments légalement utilisables chez la poule pondeuse soit très limitée.

En conclusion, une bonne hygiène, une alimentation équilibrée et des traitements réguliers et appropriés sont essentiels au maintien d’une basse-cour en bonne santé.

Les choix thérapeutiques du vétérinaire doivent avant tout s’orienter vers les molécules aujourd’hui commercialisées avec une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) pour les poules pondeuses, afin de pouvoir garantir une consommation des œufs en toute sécurité.

.png)